打撲による「腫れや痛み」を

早期回復するために

転ぶ・ぶつけるなどにより身体を打ってしまうシーンは少なくないでしょう。

そんな時に起こる「内出血」や「腫れ」「痛み」は、打撲の症状である可能性があります。

打撲はスポーツや日常生活など、さまざまな場面で起こりうる症状です。

子どもから高齢者まで老若男女問わず身近なものであるため、

打撲に関する正しい知識と適切な対処法を身に着けることが大切です。

打撲の症状や処置についてご紹介しますので、参考にしてみてください。

-

目次

打撲によくある症状

- 転んだときに、頭にこぶができた

- 段差から落ちて足や腕が内出血した

- 転んで全身を強く打ってしまった

- スポーツでぶつけた部分が腫れている

打撲の原因や症状を知りましょう

打撲という名前で広く知られていますが、別名「打ち身」とも呼ばれています。

その多くは身体をぶつけたことがきっかけで発症し、叩く・転ぶなどによっても起こります。

【打撲の具体的な症状】

打撲で多くみられる症状が、患部の炎症による腫れや熱感です。

場合によっては皮膚が青紫色に変色することもあり、これを「あおたん」と呼ぶ方もいらっしゃいます。

皮膚が青紫色になっているときには、患部が内出血を起こしていると考えられます。

また頭部を打撲した際には、打ったところにこぶが現れることもあります。

打撲による痛みは、受傷直後よりもしばらく時間が経ってから強くなる場合があります。

多くの場合は症状が軽ければ、痛みや腫れは1~2週間で引いてくることが多いです。

【打撲の原因】

打撲は、日常生活や運動など、さまざまな場面が原因となって引き起こされます。

原因は多岐にわたりますが、なかでもよくみられるものをご紹介していきます。

・スポーツで身体をぶつけた、ぶつかったとき

スポーツが関連して打撲が起こることは非常に多くあります。

走っているときに転倒し、全身を打ち付けたという場合も打撲になることがあります。

ボールを使う球技では、身体にボールが強く当たって負荷が加わる場合などもあります。

ラグビーやバスケット、サッカーなどコンタクトスポーツは特に身体同士が衝突することも少なくありません。

・つまずいて転んだとき

小さな段差に転んでしまったり、足腰の筋力が低下した高齢者が転倒してしまったりしたときにも打撲は起こりやすいです。

打撲してしまったときの対処法

「打撲したかもしれない」と感じた時は、出来る限り早く適切な対処をすることが大切です。

適切な応急処置を行ったあとは、速やかに医療機関に相談しましょう。

ここでは、基本的な応急処置についてご紹介しますので、参考にしてみてください。

【RICE処置】

1.R:Rest(安静)

打撲した部分を安静にさせ、損傷の拡大を予防します。

2.I:Ice(冷却)

まずは患部を冷やすことで、炎症を最小限におさえて痛みを軽減します。

凍傷を防ぐためにも保冷剤類はタオルなどにくるみ、肌に直接当てないようにしましょう。

アイシングは、簡単にできる処置の1つとして覚えておくことをおすすめします。

3.C:Compression(圧迫)

テーピングは打撲時にも有効とされています。

弾力のある包帯・もしくはテーピングを使って患部の安静を保持します。

腫脹の予防や軽減に繋がるとも言われていますが、強すぎる力で圧迫するなど誤った方法では逆効果にもなります。

適度な力で、それぞれの部位に合ったテーピングをするようにしましょう。

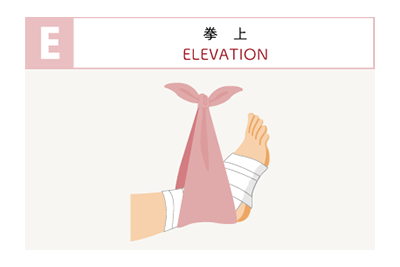

4.E:Elevation(挙上)

安静を保ちながら、患部を心臓より高い位置に保ちます。

お花茶屋北口接骨院の

【打撲】アプローチ方法

当院では熱さ・痛みを取り除く施術を最優先に行うため、まずきちんとカウンセリングを行い症状の度合いを見極め、患者さんお一人おひとりの症状に合わせた的確な施術プランをご提案します。

施術プランを決定した後、「保険施術」「超音波療法」を使って神経伝達をスムーズにして、痛みの緩和へ導きます。

その後に、痛みを抑えるために「テーピング」で圧迫固定をしていきます。

打撲は部位によって長引く可能性があるので早めのご来院をおすすめしております。

【打撲に対する施術方法】

■保険施術

外傷性の「打撲」「捻挫」「挫傷(肉離れなど)」「骨折」「脱臼」などに対して各種健康保険を使って施術を受けることが可能です。

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

肩こりなどの慢性の痛みや慰安目的は保険適用外となります。

■ハイボルト療法

ハイボルト療法は高電圧を身体の負傷部位に浸透させることのできる電気療法です。

期待できる効果は「軟部組織の修復」「痛みが出るサイクル、原因を特定する」ことです。

レントゲンでは映らない、筋肉、腱、靭帯の修復を促進することで早期回復が期待できます。

■経穴(ツボ)へのアプローチ

経穴(ツボ)へ金属粒などがついたテープを貼り刺激をすることで、自律神経の乱れによる不調の改善や肩こりなどの血行不良により生じていた症状の改善が期待できます。

■テーピング

キネシオロジーテープ(人工筋肉)と呼ばれるテープを貼ることによって、筋肉と皮膚の間のリンパの流れを促進し早期回復を目指したり「パフォーマンスの向上」「負荷の軽減」などさまざまな目的によりテーピングを使い分け施していきます。

■CMC筋膜ストレッチ(リリース)

筋膜とは、筋肉や骨格など全身の組織を覆っている物質です。

この筋膜はストレスや悪習慣により分厚く硬くなり、癒着する性質があります。

この状態が続くことで、筋肉や関節に負担がかかり身体のさまざまな箇所に痛みや違和感をもたらします。

そこで「筋膜ストレッチ(リリース)」という皮膚の表面から刺激を送り癒着した筋膜をはがし柔らかくする施術を行っていきます。

著者 Writer

- クドウ ショウゴ

工藤 彰悟 - 生年月日:7月13日

血液型:O型

趣味:野球観戦、旅行、食べ歩き、ジムで運動

出身地:大分県

得意な施術:腰痛、肩こりへのアプローチ

患者さんへの一言:

患者様の痛みや悩みに真摯にお応えして

共に解決していきたいと思います!

「いつまでも健康な身体」を作り続けていきましょう!

座右の銘:

失敗と書いて成長と読む

施術家としての思い:

患者様の日々の痛みや悩みを改善するための手助けをして、健康が当たり前の毎日を患者さんとともに作っていきます!

施術へのこだわり:

なぜ体が痛くなってしまったのかの原因追及をして、痛みを改善し、根本改善をします!

【経歴】

2010年 大分医療技術専門学校を卒業

2010~2011年 武蔵境中央整骨院で勤務

2011年~2013年 高円寺中央整骨院で勤務

2013年~2016年 境南中央整骨院で勤務

2016年~ お花茶屋北口接骨院で勤務

【資格】

2010年 柔道整復師免許取得

当院のご紹介

ABOUT US

お花茶屋北口接骨院

- 住所

-

〒124-0003

東京都葛飾区お花茶屋1-17-11

- 最寄駅

-

京成線お花茶屋駅北口 徒歩1分

- 駐車場

-

なし

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00〜 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |

| 15:30〜 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - | ▲ |

- お電話でのお問い合わせ

-

03-5680-6060

- WEB予約はこちら

- Web予約受付フォーム24時間受付

施術案内

Treatment guidance

保険施術

外傷性の「打撲」「捻挫」「挫傷(肉離れなど)」「骨折」「脱臼」などに対して健康保険などを使って施術を受けることが可能です。

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

肩こりなどの慢性の痛みや慰安目的は保険適用外となります。

基本施術

お身体の原因不明な痛みや、慢性的な痛みに対してのアプローチをご紹介しております。

身体の痛みは全身のバランス調整によって大きく改善できるものがあります。

ゆがみを整えて、身体本来の働きをさせ、痛みの改善を目指しましょう。

羽田野式ハイボルト

高い電圧を入れることで痛みの元となる部分がわかり、痛みの原因となる炎症を抑えて神経痛の改善、インナーマッスルの活性化が期待できます。

寝違えやぎっくり腰などの急性の痛みに対しておすすめです。

特殊固定具

特殊な固定具により、骨折や脱臼などの整復位を保ち、再転位を防止して、患部を安静に保ちます。

固定により、患部の可動域を制限し、損傷組織の良好な治癒環境を作ります。

また、骨などの変形を防ぎ、適切に矯正していきます。

経穴(ツボ)へのアプローチ

アルミ板、磁気によって身体の痛めているところに微弱な電気で悪い流れを整えることで、症状の改善が期待できます。

貼っておくことで日常生活で常に刺激を与えることができ筋肉の緊張も和らげることが出来ます。

テーピング

伸縮性のあるテープを貼ることで、筋肉の動きを正常に戻します。

また、損傷して痛めている筋肉のサポートをする事で、筋肉の回復も期待できます。

骨格矯正

骨盤のズレや背骨のゆがみを本来の位置に戻すことによって、筋肉や関節の動きを改善させ血液循環を促進し、人間が本来持っている自然治癒力の活性化が期待できます。

CMC筋膜

ストレッチ

(リリース)

プロスポーツ選手も使用している筋膜リリーステクニックで、筋膜を剥がすことで毛細血管の活動を促進させ、全身の血液循環を促進させる施術方法です。

また、動きにくい関節や筋肉にもアプローチすることでさまざまな症状の改善が期待できます。

超音波療法

高周波による振動療法で患部にとても細かい振動を当てていきます。

深部の損傷まで振動が届くため骨折、捻挫、挫傷などの外傷による炎症や膨張を早期に抑える効果が期待できます。

ドレナージュ(EHD・DPL)

頭・首の筋肉やツボを刺激して頭痛や眼精疲労、自律神経系を整えることを目指す施術です。

目がかすむ、目の奥が痛い、首・肩がコリやすいなどの日常のストレスにもおすすめです。

カッピング

カップを皮膚に吸着させ内部を真空にし血液を表面に吸い出すことによって血液の循環やリンパ液の流れを整えます。

神経やホルモンバランスなどの調節や、自律神経のバランスを整えることが期待できます。

PIA(ピア)

人間が本来持っている生体の磁場や生体に流れている微弱電流の乱れた状態を、生体エネルギーや金属、磁気を使用して全体のバランスを整えることにより症状を改善します。

頭痛や動悸、婦人科の病気にも効果が期待できます。

産後矯正

季節に応じた症状が出やすい方は、症状が発生する前に施術を受けるのをおすすめします。

花粉症や胃もたれや便秘、冷えなどの症状に効果が期待できます。

毎年起こる悩みを改善しましょう。

自律神経調整

季節に応じた症状が出やすい方は、症状が発生する前に施術を受けるのをおすすめします。

花粉症や胃もたれや便秘、冷えなどの症状に効果が期待できます。

毎年起こる悩みを改善しましょう。

O脚矯正

O脚矯正は、その原因に合わせて股関節や膝、足関節などにアプローチしていきます。

骨盤と下半身のバランスを整える施術を行う場合もあります。

「歩くと疲れやすい」「ガニ股」「膝に痛みがある」そのような方におすすめな施術です。

交通事故施術

交通事故による打撲や骨折、むちうち症状に対して自賠責保険を使用し施術を行うことができます。

むちうち症状は次第に症状が現れ重くなってしまったり後遺症が残ってしまうこともあります。

事故に遭ってしまったら必ず適切な施術を行いましょう。

労災施術

業務中や通勤中に負傷をしてしまった場合に、労災施術を行っております。

保険会社とのやり取りや書類の書き方などご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。